Empezó este blog en Septiembre del 2009 con las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York y su campaña electoral. Luego prosiguió con política estadounidense y algo de española. Ahora experimentaremos con un listado de los mejores artículos diarios de opinión de la prensa española hasta el 20N. Cada día, a eso de las 8 am, con un café, sabremos en qué piensa España.

miércoles, 16 de septiembre de 2009

lunes, 7 de septiembre de 2009

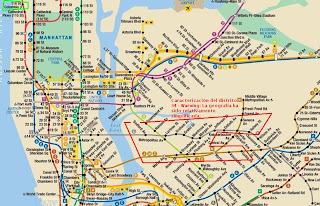

Gerrymandering

bbbbbbSeguro que se os habéis percatado de la extraña forma que tiene el distrito 34, con dos apéndices que parten del cuerpo principal dejando en medio un espacio que pertenece a otro distrito.

bbbbbbLa delimitación de los distritos de una manera tan aleatoria se denomina en Ciencia Política gerrymandering. En 1812, el gobernador de Massachusetts, Elbridge Gerry, aprobó una ley por la que se arrogaba la competencia para redibujar los distritos electorales de su estado. En su cabeza estaba que, escogiendo el adecuado porcentaje de católicos, metodistas, anabaptistas y demás, podría conseguir asegurar que determinados candidatos de su favorecido partido Demócrata-Republicano (el precursor del actual partido Demócrata) no tuvieran dificultades en ganar la elección (por ejemplo, creando distritos con mayoría católica en aquellas zonas en las que su candidato favorito fuera de esta confesión; haciendo inversamente lo propio si su protegido era protestante).

bbbbbbLos periodistas de la época se percataron de que uno de los distritos creados por Gerry tenía la forma de una salamandra (salamander) y derivaron el término gerry-mander. Así, to gerrymander queda constituido como verbo y gerrymandering como el nombre de la acción: lograr ventaja política rediseñando para tu propio beneficio el campo de batalla. Políticos eligiendo a sus votantes y no votantes escogiendo a su representante. Una perversión del sistema democrático.

bbbbbbY así es como el término pasó a formar parte de nuestro vocabulario político.

Caricatura de la época: La salamandra de Gerry engloba diversos condados de Massachusets.

bbbbb Hoy en día en EEUU el gerrymandering forma parte habitual de la práctica política estadounidense. En Texas, por ejemplo, una Asamblea y un Senado estatal de mayoría republicana redibuja los distritos de tal forma que aumente la posibilidad de re-elección de los suyos y dificulte la de sus opositores demócratas.

Vean por ejemplo, http://www.fairvote.org/articles/bbcnews100804.htm

bbbbbbNo tengo al alcance ningún ejemplo donde los demócratas hayan hecho lo opuesto pero, sí, los dos lados pecan de lo mismo.

bbbbbbEn España los distritos están determinados por la Constitución (la circunscripción es la provincia) así que para elecciones nacionales no hay posibilidad de cambiarlos sin consenso y la práctica del gerrymandering es por tanto desconocida. Creo recordar (lo lamento pero no tengo los datos aquí) que a nivel de elecciones autonómicas sí se puede hacer (¿no hubo un intento por la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre hace unos años de redibujar los distritos con la excusa de mejorar la representación?)

La rigidez española en la delimitación de los distritos contrasta con la imprecisión en la Constitución estadounidense: salvo dos reglas genéricas (que todos los votos tienen que valer lo mismo – Equal Protection Clause, enmienda 14 – y que el censo de población se realiza cada diez años) no hay una mención expresa a los distritos. El resultado es pues que cada diez años se realiza el censo y que, tras la realización del censo, tras la actualización de la población, como se sabe cuántos habitantes viven en cada sitio y sabemos, más o menos, cuantos representantes deseamos tener (51 en NY), cada órgano legislativo con representación (House of Representatives de todo EEUU, las Asambleas y los Senados estatales, los gobiernos municipales y un largo etcétera) realiza la subsecuente división (nueva población / número de escaños, en el caso de NY, población / 51) y reorganiza las fronteras de los distritos para que éstos tengan un número de habitantes cercano a la cifra del paréntesis anterior.

Una de las legitimaciones a posteriori de la práctica del gerrymandering es que ayuda a la protección de las minorías. El mecanismo es el siguiente: el censo determina dónde está la nueva mayoría latina, por ejemplo, tras 10 años de movimientos y procesos de gentrification y redibuja el distrito de tal manera que en su interior siga habiendo mayoría latina y se asegure pues un representate latino en el Consejo Municipal.

De ahí que el Distrito 34 cambiase de forma en 2001 (y se le añadiese Ridgewood y se estrechase la zona de Williamsburg pues los hipsters habían tomado ésta haciendo que la población latina se tuviera que mudar a áquella).

El año que viene, 2010, se eligirá al Congreso (House of Representatives más un tercio del Senado) que hará el censo y redibujará los distritos en 2011. En otras palabras, quien gane partirá con una ventaja estructural en la política estadounidense de los próximos diez años (hasta el 2021).

miércoles, 2 de septiembre de 2009

Distrito 34 (II) – Gentrification

Perdón, me he dado cuenta de que perdí el hilo.

Me entusiasmo con ese tema – moralidad en RRII, comportamientos éticos en una guerra, una campaña electoral como conflicto limitado (excepto en aquellas ocasiones en las que es ilimitado) – y me pierdo.

Describamos el campo de batalla en el que la anterior contienda está teniendo lugar.

El distrito engloba tres áreas bien diferenciadas.

Williamsburg

La primera, la más famosa y conocida por muchos, es Williamsburg, zona que en los últimos años ha sufrido un proceso de gentrification (movilidad de la población dentro de la ciudad, cambios poblacionales que aquí en los EUU han sucedido mucho más rápidamente que en Europa, pues tienen lugar en tan sólo cinco o diez años). Un barrio que en los años 30 estaba poblado por italianos, comenzó en los 40 y tras la Segunda Guerra Mundial a absorber población judía ortodoxa para más tarde ser puertorriqueño y ahora poseer mayoría dominicana. Algo que en estos últimos cinco/diez años ha comenzado a cambiar de nuevo pues bohemios y hipsters del Lower East Side se están mudando a los alrededores de Bedford Avenue, arteria principal de Williamsburg.

Esto ha hecho que los precios se hayan disparados y nuevos habitantes, hipsters, blancos, jóvenes o de mediana edad, lleguen al barrio con alto poder adquisitivo. Los alimentos, los servicios y, sobretodo, los alquilares empiezan a igualarse a sus equivalentes de Manhattan y la comunidad latina existente se ve empujada hacia el Este, hacia Ridgewood, principalmente.

WBurg Hipsters

Una de las trabajadoras de Diana me explicó un día como sus padres se enamoraron escuchando bachata en las calles del Lower East Side (LES): “jangueando en la calle”, cuando en los 60 esa zona de Nueva York era predominantemente latina. Cualquiera que haya visitado Manhattan recientemente sabe que lo que predomina ahora en el LES de NY son jóvenes, burgueses y artistas afamados sin ánimo revolucionario. Salvo algunos grupúsculos, hace mucho ya que se dejó de escuchar merengue en las calles del Lower East Side.

Estoy lleno de prejuicios, lo sé, y de ahí lo de “artistas afamados sin ánimo revolucionario” pero en verdad esto tiene su lógica. Cuando el Greenwich Village era una zona complicada, con violencia por drogas relativamente extendida, o cuando la Plaza Tompkins en el centro del Lower East Side epitomizaba los problemas crónicos de la sociedad estadounidense (años 80, pobreza, exclusión social, marginación, heroína, SIDA), intelectuales de pocos medios vivían en dichas zonas pues los alquilares, las rentas, eran mucho más baratos. La vanguardia más progresista convivía, que no necesariamente coludía, con cierta criminalidad y con minorías que, no pudiendo escapar de la espiral de la pobreza, ahí trataban de salir adelante, en barrios en los que era mejor no asomarse a partir de las 9 de la noche. Ese era el Manhattan de Barack Obama en 1983 cuando estudiaba en Columbia y, como dijo en octubre del año pasado al visitar brevemente nuestra Universidad, “the buildings of this area were not that nice then.”

Con los cambios que la ciudad experimentó a finales de los ochenta y principios de los 90 – en especial el descenso de criminalidad, el boom económico con Clinton, Giuliani y su teoría del cristal roto – una población blanca con alto nivel adquisitivo se mudó al Greenwich y al Lower East Side atraída por los bajos precios y la recién estrenada sensación de seguridad. Y como estos nuevos habitantes elevaron los precios, los verdaderos artistas y los latinos cruzaron a nado el East River y se fueron hacia Brooklyn, hacia Williamsburg primero y más tarde hacia Ridgewood.

Así que durante lo que quedaba de siglo XX, la población dominicana se asentó en Williamsburg y en el distrito 34, cerca de su antigua comunidad, el LES y el Village, pero al otro lado del rio. Lo que se quedó y permanece aún en el LES y en el Greenwich son intelectuales de postín, estudiantes internacionales de Columbia y de NYU (New York University) que han optado por vivir ahí, y algún famoso estadounidense que compró su apartamento en la Gran Manzana (Tom Hanks, Meg Ryan, Bruce Willis, el protagonista de “Doctor en Alaska”, al que una noche vi a lo lejos, de espaldas.)

Sobre esta línea argumental (que los intelectuales parten y los intelectualoides llegan, que generaliza, lo sé, pero explica bien, en mi opinión) no hace falta que a pie juntillas creáis lo que escribo. Don’t get my word for it. Aquí tenéis a alguien de la misma opinión:

http://www.nytimes.com/2008/08/05/books/05squa.html?_r=1&hp

Y lo que aquí discuto que tuvo lugar hace diez años vuelve a repetirse en Williamsburg. Y es que esa tregua desde el éxodo a principios de los 90 se ha vuelto a romper. De nuevo población con más recursos, más clara la piel y mayor educación se muda al distrito 34, repitiendo de nuevo la misma crónica de acontecimientos que ya rompió la comunidad latina del bajo Manhattan. Y ahora, esos latinos, se ven obligados a mudarse hacia el interior de Brooklyn y Queens.

FLUJOS DE POBLACIÓN EN EL SUR DE MANHATTAN (1980-2010)

Elaboración: Eduardo Mayoral (¡gracias!).

Esta es la causa de los principales problemas del distrito 34. Si es una zona con población muy dependiente, relativamente alta criminalidad, gran fracaso escolar y una renta media por debajo de los 18,000 dólares (que cualquiera que haya estado en NY sabe que es una miseria), ¿cómo puede, por ejemplo, dicha población optar a viviendas en su distrito, en su propia comunidad, cuando llegan jóvenes profesionales de Manhattan que cobran tres, cuatro o cinco veces esa cantidad y pujan también por el mismo alojamiento?

Pero el proceso de “gentrification” no es sólo particular de esa zona de Manhattan. En los últimos años la isla ha emblanquecido, cambiando lo que siempre fue el carácter interracial neoyorquino: el crisol de culturas, el melting-pot y su multiculturalidad.

Nueva York y Manhattan fueron multirraciales durante el siglo XIX y gran parte del XX. La inmigración llenó ambas de grupúsculos como Chinatown, Little Italy, Korean City, Harlem, el Harlem Latino, los enclaves puertorriqueños y dominicanos del Lower East Side y alguno más que ahora olvido.

Pero ya Manhattan hace mucho que se convirtió en una isla blanca. El boom económico de los 90 y la globalización tuvo un impacto dramático en su configuración. Wall Street y el Midtown repartieron dinero a raudales a los que ahí trabajaban, lo que atrajo a más población internacional y estadounidense de un poder adquisitivo alto, que a su vez expulsó poco a poco a los habitantes locales que hablaban chino, coreano, italiano (todavía), hindi y spanglish.

Quien haya estado por aquí seguramente me dirá que no, que en Manhattan todavía se ven latinos, afroamericanos, indios y asiáticos, pero la pregunta relevante no es tanto dónde trabajan sino dónde viven esos grupos raciales. Ninguno de ellos vive en Manhattan. Ahí trabajan y toman el metro o el tren todos los días pero en su mayoría, y muy pequeñas son las excepciones, provienen de Queens, del norte de Brooklyn o del Bronx. Manhattan es ahora una isla blanca, con una población relativamente joven y, sí acaso, lo poco interracial viene dado por la internacionalidad de su economía y el sector internacional público (ONU y similares). Pero no, no nos engañemos, Manhattan es blanca. Y rica.

Y sí me he entretenido aquí algo más de lo necesario se debe a que entender el proceso de “gentrification” que tiene lugar en Nueva York es la clave para comprender los problemas que sufre la población del distrito que Diana Reyna representa: la necesidad perentoria de vivienda asequible para una población con pocas oportunidades laborales, la carencia de servicios públicos de calidad e incluso de seguridad y protección por parte de la policía, lo lamentable del estado de algunas escuelas públicas.

Pero no os preocupéis, en cuanto los niños de esta población blanca que ahora llega joven empiecen a nacer y necesiten escuelas, y parques, y jardines, esos servicios florecerán. ¿Y por qué? Porque en el extremo, lo único que ata a la élite política con la población es el voto y la participación. Y como he dicho, siendo un barrio pobre y con bajos niveles de educación, la participación política en general y electoral en particular del distrito es mínima. Tan mínima que la gente no se inscribe en el censo, el instrumento que determina cuántos son los recursos que esa zona recibe. Ergo sin voto y sin población oficial, no se tiene influencia política y simplemente “the government passes by.”

Bushwick

La segunda área es Bushwick, la antigua zona rica del norte de Brooklyn. Hasta el apagón del 13 de julio de 1977, Bushwick sobresalía por su propia avenida Broadway, por la que transcurrían (y aún transcurren) las líneas J y Z, repleta de caras tiendas de muebles y multitud de teatros y restaurantes. Yo no estaba allí y no me ha dado tiempo a comprobar ninguna fuente impresa de la época pero según me han contado algunos vecinos, ese apagón supuso el fin de la belle epoque de Bushwick. Las veinticinco horas de anarquía, saqueos, violaciones, robos, atracos, inseguridad y violencia que siguieron a ese accidente eléctrico destrozaron la vida en esa parte de la ciudad. Y desde entonces, tras esa abrupta caída en la calidad de vida, Bushwick fue cayendo inexorablemente en las manos del crimen organizado primero, la droga después y actualmente “las gangas.” Una zona un poquito rough.

Recuerdo que en la conversación que mantuve con estos vecinos en medio de Bushwick, uno de ellos me preguntó:

- Until what time are you gonna be around, kiddo?

- I guess until it gets dark, 8ish.

- Yeah, that’s ok. You better get out of here before 8 because it gets a bit messy.

- ¿Hasta qué hora te quedas, chico?

- Hasta que anochezca, sobre las 8.

- Sí, bien, porque después de las 8 la cosa se pone fea aquí.

Ridgewood

Y por último Ridgewood, un antiguo barrio de emigrantes de Alemania y Europa del Este que llegaron a Estados Unidos durante la depresión de los años 30 y en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Esa población, ya totalmente integrada y aumentado su poder adquisitivo, se mudó hace mucho hacia el interior de Long Island, más allá de la ciudad de Nueva York. En su lugar, la comunidad latina que ya no puede pagar los precios de Williamsburg encuentra aquí su acomodo ahora. Es la única parte del distrito 34 que no pertenece a Brooklyn sino a Queens y es un apósito que se añadió después del censo del año 2000. Esto nos llevaría a una discusión sobre el censo de EEUU y lo que se conoce como gerrymandering pero esto lo dejo para más adelante.

Manhattan desde Ridgewood

Y así Bushwick, Williamsburg y Ridgewood conforman el distrito 34.

Estudiado a nivel macro, el proceso de gentrification resulta gracioso: la propia ciudad tiene vida, organismo que muta y devora partes que antes estaban fuera de su alcance, que altera otras que estables parecían. Pero lo cierto es que a nivel micro la gracia desaparece. Historias de comunidades destruidas por la llegada de nuevos inmigrantes, extranjeros y nacionales, son habituales. Al fin y al cabo, la historia propia de Manhattan.

Esta entrada pretendía nada más que presentar las tres grandes subdivisiones geográficas del distrito 34 pero hacerlo sin incidir sobre el proceso de “gentrification” era dejar al artículo cojo. No es un tema sobre el que alguien pueda tomar partido: la movilidad geográfica es parte del carácter estadounidense (el Mito de la Frontera del XIX, el “political clustering” de los 90) pero lo es aún más del neoyorquino. Los que ahora se desplazan anteriormente desplazaron a otros.

viernes, 28 de agosto de 2009

Distrito 34 (I)

Este es nuestro campo de batalla: el distrito 34.

Este es el mapa oficial en PDF

Es curioso que las campañas electorales compartan algunas de las características de un conflicto, de una guerra. Para empezar, la designación de los principales movimientos, campañas, no es mera casualidad. Una campaña electoral no es nada más que una guerra cívica en la que ambas partes han decidido jugar dentro de un marco ético y jurídico preestablecido. Hay cosas dentro de él que no se pueden hacer. Bueno, que no se pueden hacer hasta que alguien las hace (Bush vs. Gore 2000).

Así, una campaña está limitada por normas jurídicas y otras éticas: lo que no se puede hacer (está prohibido) y lo que no se debe hacer (está mal visto). En una guerra esa limitación es más tenue y es discutible si existe o no (aunque alguien podría argumentar que, recién cumplidos 60 años de las convenciones de Ginebra sobre derecho de guerra, dicha polémica está ahora en alza: Iraq, Afganistán, el rescate de Ingrid Betancourt por parte del ejército colombiano empleando distintivos de la Cruz Roja).

Sobre el particular, vean este artículo reciente.

En las campañas hay ciertas cosas que no puedes hacer legalmente: no puedes, por ejemplo, gastar más de 120,000 dólares en una elección para concejal de un distrito de NY (hay un límite en la cantidad de dinero que se puede derrochar en una elección); no puedes utilizar o aceptar voluntarios que vengan en nombre de asociaciones sin ánimo de lucro que hayan recibido dinero del Consejo Municipal o de la Oficina del Alcalde (porque si eres el incumbent, el que actualmente está en el puesto, partes con ventaja pues probablemente tengas muy buenas conexiones con la dirección de esas organizaciones – unions (sindicatos), lobbies, asociaciones de vecinos, etc.).

Y hay otras cosas que moralmente no deberías hacer: una campaña negativa, insultar, crispar de manera gratuita… Pero nadie te puede llevar a juicio por ello (a no ser que cometas excesos).

Un apunte: algunos estados han adoptado leyes conocidas como “tell-a-lie, lose-your-job statutes,” que tratan de eliminar las campañas deshonestas. Una ley de California de 1984, por ejemplo, puede expulsar a un político de su escaño/cargo si un jurado considera que ataques injustos y calumniosos fueron “la causa mayor de su victoria.” Desafortunadamente, como muy bien habrán visto los licenciados en derecho, es extremadamente difícil probar que una distorsión de la realidad, una calumnia o una mentira fueron las razones del éxito electoral del acusado.

Sin embargo muchas veces tenemos la impresión de que si no entramos en ese juego, saldremos perjudicados, el resultado final será adverso y se nos quedará cara de tonto. Como decía un viejo profesor, “nice guys finish last.” Dura esta frase. Si aceptas consideraciones éticas a la hora de decidir qué tienes que hacer para ganar, tienes muchas posibilidades de acabar perdiendo. George Kennan, diplomático estadounidense, decía que the conduct of nations is not fit for moral considerations. Y la política doméstica tiene mucho de internacional. Pero esto nos lleva a otras disquisiciones más profundas dignas de otra entrada.

En unas elecciones pues un entramado de reglas constriñe nuestras opciones.

A priori en una guerra cada bando puede hacer lo que quiera. No hay límites. Como dijo el coronel Sherman antes de quemar Atlanta en la Guerra de Secesión Americana, “war is hell.” No hay opciones. You do what you have to do. Haces lo que tienes que hacer. Y fallar al hacerlo implica ser derrotado. No hay por tanto (no debe haber) límites a la acción.

¿O sí? La obligatoriedad de proteger a la población civil, los derechos de los prisioneros de guerra (POW), la doctrina del doble efecto y la doble intención (más adelante ya comentaré ambas) son ejemplos clásicos de cómo incluso en una guerra hay ciertas actos que no realizamos, que nos repugnan. Michael Walzer, un filósofo americano padrino de Doyle, dice que “wars are social constructions” y como construcciones sociales, las guerras tienen un perímetro definido de acción. Este es un tema largo y apasionante.

Perdonad esta pequeña digresión. No quiero distraeros de la dirección actual.

Ergo aunque parezca obvio, la principal diferencia entre un conflicto y una campaña política es que en aquél no existen los límites que sí aparecen en ésta.

Pero, a pesar de esa diferencia, hay dos características extraordinariamente importantes que comparten guerras y contiendas electorales, que marcan estructuralmente el desarrollo de ambas.

Son anárquicas (más en el caso de un conflicto, menos en el de una campaña electoral aunque se puede decir que ésta es anárquica dentro de un marco más reducido de acción – p.ej., no puedes asesinar a los rivales) y, sobretodo, hincapié hago, en ambas, en guerras y en campañas políticas, careces de información sobre el contrincante.

Esto último es lo más interesante.

Y es que no sabes qué está haciendo el otro. Nunca sabes a ciencia cierta qué tienes que hacer para ganar porque dependes de lo que esté haciendo tu contrincante. Y en la mayoría de las situaciones no lo vas a saber (a no ser que tengas espías en la otra campaña o quintacolumnistas en el otro bando – por cierto, nosotros tenemos un espía. Ya lo contaré luego).

En una guerra gana el que menos duerme, el que dispara una bala más, el que aprieta los dientes un instante más, el que resiste un poco mejor el frío, ceteris paribus, por supuesto. En una campaña electoral gana el que coge el teléfono y hace otra llamada de teléfono (persuassion call) en el último segundo, el que sale a pedir el voto un día más que su contrincante, el que estruja de manera más eficiente los 120,000 dólares de que dispone, el que consigue reclutar un voluntario más que hace las últimas 10 llamadas de la campaña que convencen a 7 de esos 10 a salir a votar y hace que el ajustado resultado pase de 3 en contra a 4 a favor.

Call Time at the Campaign Office

Call Time at the Campaign Office

En ambas situaciones el no saber qué está haciendo el otro, qué va a hacer, es una migraña continua. Esa ausencia de información hace que ambos jugadores se dejen la piel hasta el último minuto, que no haya límite en la acción. Y así acabamos en las campañas, trabajando 20 horas al día en las últimas tres semanas porque es omnipresente la sensación de que si no hacemos lo que estamos haciendo (por muy inútil que pueda parecer a un tercer espectador), perdemos, que si paramos por un instante la derrota será ominosa. Y ante la duda, vuelves a marcar el número de un votante al que no has contactado todavía, el número de un líder de la comunidad que tiene buena reputación y que aún apoyando tu causa todavía no se ha manifestado públicamente e intentas convencerlo a las 12 de la noche del día antes de la elección de que sí, de que te vote y de que mande un email en los estertores de la campaña a su lista de contactos diciendo que él apoya a tu candidata y que espera que sus amigos, sus conocidos, sus contactos hagan lo propio. Y mientras sufrimos ese terrible dolor de cabeza provocado por el no dormir y por el estrujarse el cerebro tratando de adivinar cómo el otro está, deseamos pérfidamente en silencio que ese otro no pueda aguantar, que sea él el primero en bajar los brazos.

Esa sensación es… embriagadora.

De pequeño siempre quise estar en una guerra. Geográfica y temporalmente, lo más cerca que he estado fue durante mi visita al norte de Uganda y a la frontera con Sudán. Pero en lo que se refiere a esa sensación de no saber dónde está el fin, de no saber cuándo parar, de actuar sin descanso porque se desconoce dónde está la meta, dicha sensación, digo, puede ser experimentada en la locura diaria de una campaña.

Sorensen, el speechwriter de Kennedy plasma esta idea mucho mejor que yo en la siguiente frase de su biografía del presidente y en la que se refiere al proceso interminable de primarias demócratas del año 1960:

“He had just a little more courage … stamina, wisdom and character than any of the rest of the candidates.”

Ese “a little bit more” es el que marca la diferencia.